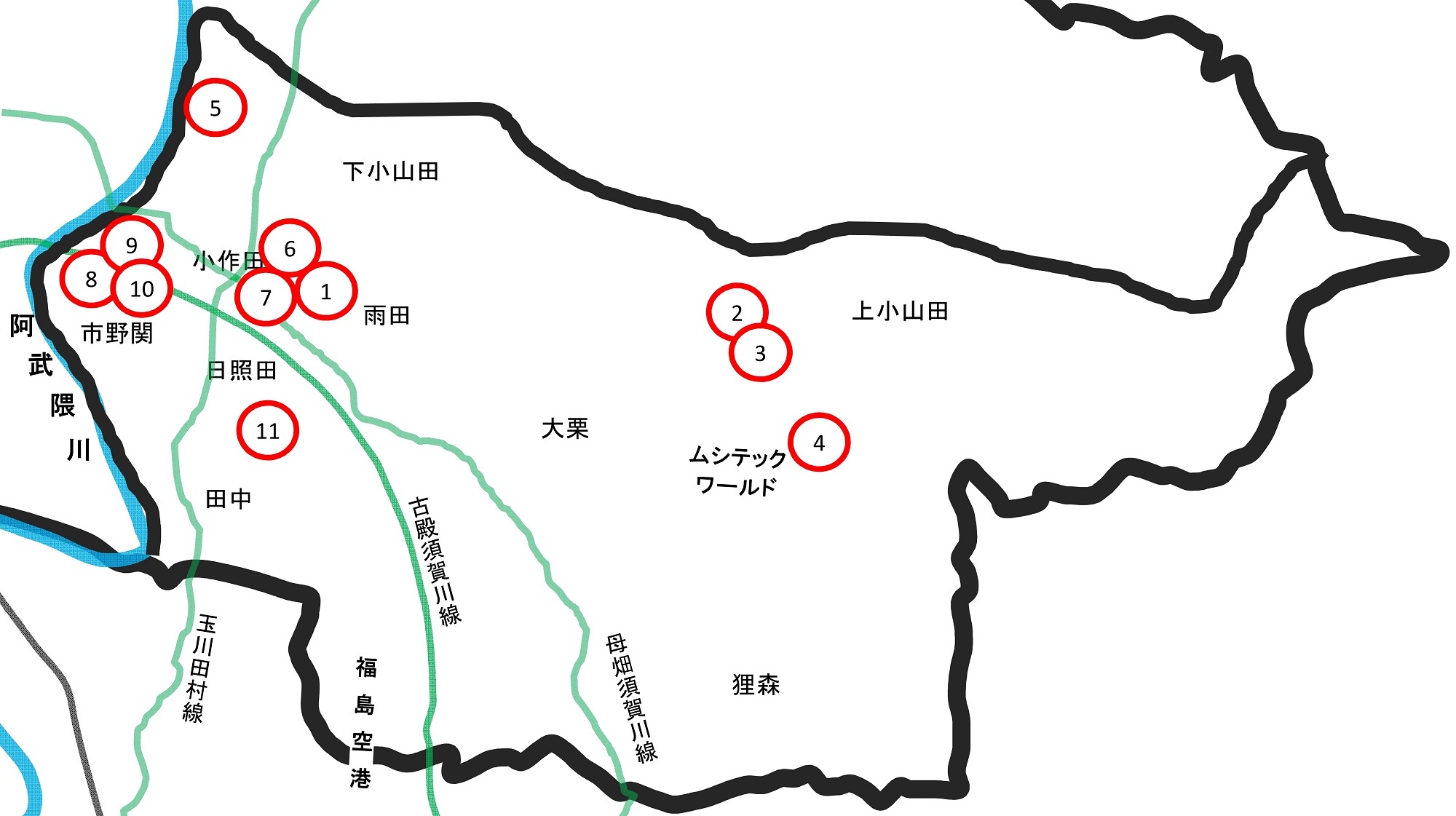

「地域の宝創造プロジェクト」大東地区(令和6年度実施)

大東の地域の宝

主な地域の宝

大東地区内を車で移動していると、いたるところに狸の置き物が設置されています。堂々たる大きな狸から、あまり目立たない小さなサイズの狸、色は金色から石像色など様々。狸の由来は、大東地区狸森(むじなもり)の「宗徳寺」に伝わる狸の伝承からです。地域の安全や見守りなどの目的で置かれた狸の置き物は、大東地区の特徴的な風景になっており親しみを感じます。

「ウォーリーをさがせ!!」の狸バージョンで「狸をさがせ!!」でいくつ発見できるか、訪れてみてはいかがでしょうか。話のネタになりますよ。

(作成者:安藤)

古寺山白山寺は養老7年に行基菩薩が開いたとされています。須賀川城主の二階堂氏の祈願所でもあったそうです。御本尊は33年に一度御開帳され、その際には古寺山自奉楽が奉納されます。

古寺山に行くまでの道には約6000株(現在は枯れるなどして3000株)の紫陽花が植えられていて、毎年7月には「あじさい祭り」が開催されます。また、樹齢300年といわれる県の天然記念物に指定されている松並木があり、風が松葉を吹き抜ける音は「松並木の松籟(しょうらい)」と名付けられています。夏は紫陽花、秋は銀杏(いちょう)がとてもきれいです。右も写真はイチョウの葉で一面黄色い絨毯をひいたようになった様子で、静かで神聖な空間に心が洗われました。

古寺山の景観と歴史を大切に守るため、上小山田区の住民が毎月清掃しています。

我が家では毎年初詣に行っています。除夜の鐘の音は、とてもやさしく心に響きます。

また、私の家では何かある前には必ずお参りに行っていたそうです。私の姉と兄も、高校入試前に古寺山へお参りに行ったお陰か、無事第一志望に合格することが出来ました。

(作成者:永山 心結希)

須賀川市上小山田にある古寺山白山寺で33年に一度奉納されるおどりです。牡丹園などで5月頃におどっています。

2月には、文化のつどいにも参加しています。

着物やおどりを覚えるのがとても大変ですが、見てくれている方の笑顔や、「上手だったよ」と言われるのがとても嬉しいです。

(作成者:MK)

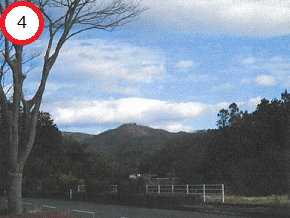

気がつけば「羽山様」と様付けで呼んでいた山。(村人は皆、そう呼んでいた。)

山の麓というか中腹に住んでいたので、出かけて帰る時は、山に向かって帰る感じがとても好きだった。(遠くて嫌になることも再々あった通学路でもあったが…)

山頂からみる景色は最高!山道が今は籔になっているかも…。

姿が格好いい 清々しい気持ちになる

朝日・夕日に映える

四季の色もよい 標高690m

(作成者:せきねえさん)

小倉川と大月川が合流し網の輪随洞を通り八流の滝へと流れるが冬期間には水流の氷河が絵となり県内外から写真マニアが来訪する。同滝は下流の水路には昔水車が設置され米など穀物の精米に利用した。(教育委員会の看板あり)

袋田の滝より小さいが氷河は滝全体が素晴らしい。水車を設置すれば写真マニアが多数となる。

(作成者:生田目 進)

大東コミュニティセンター周辺の一面に広がる田園。そこで見られる、四季折々に美しい田園風景。

春の田植え前には一面に水が張られ光がキラキラと反射し、田植え後には小さな苗が水から出ている様子が見られます。初夏にはぐんぐん育った稲が青々と茂り、花が咲き、実り、頭を垂れ、秋になるとどんどん黄金色に変化していきます。冬の積雪時には、田園の地面に、真っ白く雪が積もります。

季節ごとの美しい田園風景は、大東の宝です。

四季折々見られる美しい田園風景

収穫されるお米もとても美味しい!

(作成者:しおり)

段々と仕事の区切りの付け方が分かってきた、夏の夕方。のんびりと家路に着く私の目線の先には、今走っている上り坂の頂上と、その更に向こうに続く透明な空がありました。

写真は、頂上から下った先の赤信号で停まっている最中に、急いで撮った空の写真です。石川、須賀川、玉川、郡山へ続く道が交差しているこの空間は、大東の空がいちばん広く感じられると思っています。

気分がふんわりと柔かくなるような、お気に入りのスポットです。

広い空!

日によって幻想的な空模様も、もしかしたら…?

(作成者:深谷)

水郡線は大東地区唯一の鉄道駅であり、通勤、通学目的のほか、鉄道荷物の取り扱いの駅、郵便関係も利用。交通面において便利な地域で人の流れも多くにぎやかな所でした。

水郡線は地域にとって生活するにあたって便利な所でバスがあり、電車がはしっているという面において最高で住みやすいところ。

鉄道貨物を取り扱っていた。

水郡線は大東地区唯一の鉄道駅。

駅は人との出逢い。美しさに感動。小さな旅に出かけたくなる。

(作成者:関根 孝子)

円谷幸吉選手の知られない、語られない一面を紹介

昭和32~34年にかけて毎朝、JR水郡線下り郡山行きの一番列車(6時10分台)が、川東駅に到着する時刻に和田大仏前を走っている姿を、プラットホームから見ていた。後で円谷幸吉選手と知り、驚いた。

2023年、兄の円谷喜久造さんに話を伺うと、「幸吉は俺の影響を受け、毎日、練習に取り組んでいた。」

発端は、喜久造さんが仲間4~5人で長距離の練習をしていたところに、毎回、見に来ていた。それを見た兄は「お前もやるか」と話したら、即「やる」と言ったので、そのグループに加わり一緒に練習をしていた。

しかし、幸吉は「これだけでは練習不足だ」と感じ取り、校庭や高校周辺、朝夕時間を見つけて練習に励んでいた。

「それが朝6時前に自宅を出て、六軒、前田川宮の前、延命寺あたりから、和田大仏前、和田地内、浜尾の鹿島神社、須賀川高校付近、旭町を走って自宅に戻る約10~15キロのコースで走り込みをしていたようだ」と話してくれた。

(作成者:須賀川市日照田 横田 忠)

(えとう・ちょうしゅん・医師)

大東地区で代々、地域医療を担ってきた江藤医院。私も小さいころからお世話になってきました。長俊はその祖と言える人物で、江戸時代後期、県内でいち早く種痘を行った本県近代医学の先駆者です。

市の資料などによると、長俊は文化十一(1814)年、漢方医の息子として市野関村に生まれました。十七歳で江戸に行きオランダ医学を学んだあと、長崎でシーボルトが開いた医塾で学び、高野長英らと親交を結びました。村に戻って西洋医学の医院を開き、天然痘から村民を守るため種痘を行いました。二本松市の医者と並び、県内で最初の種痘と言われています。当時珍しかった電気治療も行い、その治療器具は都内の逓信博物館に収められているということです。

長俊は功績が認められ苗字、帯刀が許されました。江藤家に残る掛け軸には薬の図を背、医療器具や刀を前にした長俊が描かれています。

(作成者:金澤)

団子山古墳は、日照田地区にある古墳時代初めころの古墳です。

福島大学が平成24年から令和3年の10年にわたって発掘調査を実施しました。この結果、現状では円墳にみえましたが、地下に前方部が埋まっており、長さ65mの前方後円墳であることがわかりました。また、古墳からは、埴輪が列になって出土しました。埴輪は古墳時代のはじめころ、4世紀後半頃のものです。

古墳時代初めころの古墳は中通りでは大玉村・郡山市・須賀川市にしかなく、団子山古墳は中通りで最も南に位置します。また、この時代の埴輪は東日本では数が少なく、東北では5例しかありません。この時代の埴輪が並んで出土した事例としては、東北地方で初めて、東日本でも数例しかありません。大変希少な古墳です。

中通りで南端にある古墳時代初めの古墳。

古墳時代初めころの埴輪は数が少なく珍しいところと、後の時代の埴輪にくらべて倍以上に大きいところ。

団子のような形をしているから「団子山」と昔から呼ばれ、今まで残されているところ。

(作成者:若年寄)

ワークショップで提案された地域の宝

ワークショップでの作業風景

第1回ワークショップ 令和6年11月2日(須賀川市役所)

第2回ワークショップ 令和6年11月30日(大東コミュニティセンター)

第3回ワークショップ 令和7年1月11日(大東コミュニティセンター)

第4回ワークショップ 令和7年2月8日(大東コミュニティセンター)

第5回ワークショップ 令和7年3月22日(市民交流センターtette)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

文化交流部 文化振興課

〒962-8601 須賀川市八幡町135

文化振興係 電話番号:0248-88-9172 ファクス番号:0248-94-4563

文化財係 電話番号:0248-94-2152 ファクス番号:0248-94-4563

特撮文化推進係 電話番号:0248-94-7174 ファクス番号:0248-94-4563

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。