熱中症予防対策は万全に!

熱中症とは

気温や湿度が高い環境の中で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能がうまく働かなくなったりして、体温の上昇やめまい、けいれん、頭痛などのさまざまな症状を起こす病気です。

| 分類 | 症状 | 対処法 |

|---|---|---|

| 1度(軽症) | めまい、立ちくらみ、筋肉痛、筋肉の硬直 |

|

|

2度(中等症) |

頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、判断力や集中力の低下 |

1度(軽症)と同様 注:症状が良くならない場合、自力で水分をとれない場合は速やかに受診 |

| 3度(重症) | 意識がない、けいれん、高体温、呼びかけに対し返事がおかしい、まっすぐに歩けない | 症状が1つでもみられた場合は救急車を呼び受診 |

「暑熱順化」で熱中症予防!

暑熱順化とは?

「暑熱順化」とは、無理のない範囲で汗をかくなど、夏本番前に自分の体を暑さに慣らしておくことです。

暑熱順化がすすむと、汗をかきやすくなり、体温の調整がしやすくなって暑さに対する耐性が高まります。

ただし、暑熱順化には個人差があります。数日で順化できる人がいる一方で、2週間以上かかる人もいます。

自分の体調や感じ方に合わせて、無理のない範囲で暑さに慣れていくことが大切です。

暑熱順化のポイント (1)運動

外出時にはその日の体調や気温などの変化に注意し、ご自身の体調にあわせて、意識して少し汗をかくようにしましょう。目安としては、ウォーキングの場合は1回30分程度です。階段を使うことも効果的です。

室内では、運動時の室温に注意しながら、30分程度の筋トレやストレッチで軽く汗をかくことがおすすめです。

運動の前後には、水分や塩分の適宜補給も忘れずにしましょう。

暑熱順化のポイント (2)入浴

湯船にお湯を張って入浴し、適度に汗をかくと良いでしょう。湯の温度を少し低めにして、少し長めに入浴することがおすすめです。ゆっくり入浴することは、睡眠の質向上や自律神経の切り替えにも効果があります。

入浴の前後には、十分な水分と適度な塩分も補給しましょう。

夏本番の熱中症予防!

こまめな水分補給

- のどが渇く前に水分補給をしましょう。食事以外に、1日あたり1.2リットルの水分摂取が目安です。

- 1時間ごとにコップ1杯、起床時と入浴前後にも水分補給をしましょう。

- 運動や作業を行ったとき、汗をたくさんかいたときは塩分も補給しましょう。

経口補水液の飲み方に注意!

- 経口補水液はスポーツドリンクと見た目が似ていますが、ナトリウムやカリウムが多く含まれ、脱水状態でない方が普段の水分補給として飲むものではありません。

- 特に、ナトリウムやカリウムの摂取量を制限されている方では、飲み方を誤ると健康に大きな問題を引き起こすおそれがあります。

- また、糖質も含まれているため、医師から糖質の摂取量の制限を指示されている場合も注意が必要です。

暑さを避ける

- 暑い日や暑い時間帯は無理をせず、涼しい服装や日傘・帽子を活用しましょう。

- エアコンを使用し、室温・湿度を調整しましょう。28℃を超えると熱中症の危険が高まります。換気の際も、エアコンはつけたままにしましょう。

体調管理

- 日頃からバランスがとれた食事や睡眠をしっかりとり、体調を整えることが熱中症を予防する上でも有効です。

見守り・声かけ

- 高齢者や子どもは体温調節機能の低下や未発達があります。障がいをお持ちの方では、自ら症状を訴えられない場合もあります。

- 体調確認の声かけや見守りをしましょう。

情報を活用しよう

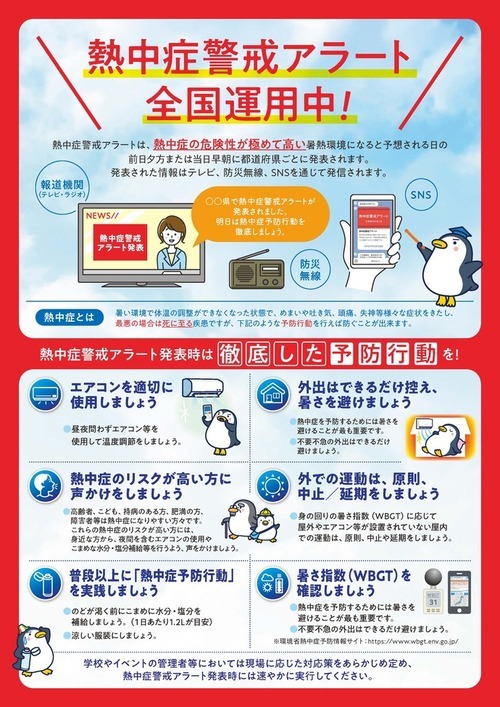

次のサイトで、「暑さ指数(WBGT)」、「熱中症警戒アラート」がご覧いただけます。

熱中症警戒アラートが発表されたら、「積極的な熱中症予防行動」をとりましょう。

積極的な熱中症予防行動の例

- 不要不急の外出は避け、昼夜を問わずエアコン等を使用する。

- 暑さ指数(WBGT)に応じて、エアコン等が設置されていない屋内外での運動は、原則中止または延期する。

- のどが渇く前にこまめに水分補給するなど、普段以上の熱中症予防を実践する。

- 高齢者、子ども、障がい者等に対して周囲から声かけする。

(参考)学会等が示している暑さ指数を用いた指針

| 暑さ指数(WBGT)による基準域 | 注意すべき生活活動の目安(注1) |

日常生活における注意事項(注1) |

熱中症予防運動指針(注2) |

|---|---|---|---|

| 危険(31以上) | すべての生活活動でおこる危険性 | 高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 |

運動は原則中止 特別の場合以外は運動を中止する。特に子どもの場合には中止すべき。 |

| 厳重警戒(28以上31未満) | すべての生活活動でおこる危険性 | 外出時は炎天下を避け室内では室温の上昇に注意する。 |

厳重警戒(激しい運動は中止) 熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。10~20分おきに休憩をとり水分・塩分を補給する。暑さに弱い人は運動を軽減または中止。 |

| 警戒(25以上28未満) | 中等度以上の生活活動でおこる危険性 | 運動や激しい作業をする際は、定期的に充分に休息を取り入れる。 |

警戒(積極的に休憩) 熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宜、水分・塩分を補給する。激しい運動では、30分おきくらいに休憩をとる。 |

| 注意(25未満) | 強い生活活動でおこる危険性 | 一般に危険性は少ないが、激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 |

注意(積極的に水分補給) 熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。 |

注1:日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針 Ver.3.1」(2021)

注2:日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」(2019)

(出典)熱中症環境保健マニュアル2022

クーリングシェルター(暑熱避難施設)もご利用ください

暑さを避ける一時的な避難場所として、公共施設を開放する取り組みを始めました。

どうぞご利用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康づくり課

〒962-8601 須賀川市八幡町135

予防係 電話番号:0248-88-8122 ファクス番号:0248-94-4562

保健指導係 電話番号:0248-88-8123 ファクス番号:0248-94-4562

地域医療係 電話番号:0248-88-8125 ファクス番号:0248-94-4562

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。