避難所へのペット同行避難

ペット同行避難

大規模な地震や風水害が発生し、避難所が開設された場合、避難所に飼っているペットを連れて同行避難ができます。

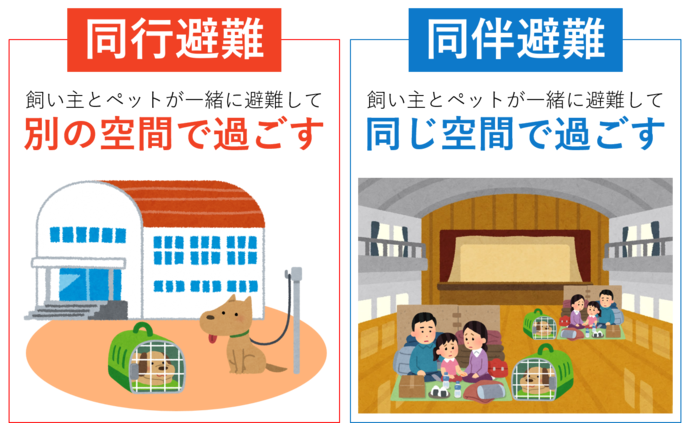

- 同行避難とは、飼い主がペットと一緒に、避難場所へ避難し、別の空間で過ごすことです。

同伴避難(人とペットが同じ空間で避難生活をすること)は、補助犬を除いて、原則認めていません。 - 避難所には、動物が苦手な方や動物アレルギーを持つ方もいるため、十分な配慮が必要です。

- 盲導犬や介助犬、聴導犬等の補助犬は、避難者居住スペースに入ることができます。各避難所の指示に従ってください。

避難所でのペット受け入れ条件

受け入れ可能なペットの範囲

家庭で飼育している動物のうち、犬や猫などの小動物が対象です。

原則、次の動物の受け入れはお断りしています。

- 家畜として飼育される動物や動物販売業者が販売用として飼育している動物

- 飼う際に許可が必要な特定動物、特定外来生物及びこれらに類する動物

- 魚類、爬虫類、両生類、昆虫など

- その他各避難所が受け入れできないと判断した動物

受け入れ条件

- 飼い主がケージやペットフード、水、ペットシートなどを用意すること。(市では備蓄をしていません。)

- 餌やりや糞尿の始末、その他の飼養に関わる全ては、飼い主が自身の責任で行なうこと。

- 基本的なしつけ(無駄吠えをしない、飼い主の指示に従うなど)ができていること。

- 犬については、狂犬病の予防接種を受けていること。(接種を受けていない場合は、感染症蔓延の恐れがあるため、避難所での受け入れはできません。)

- その他各避難所の決定・指示に従うこと。

避難所でのペット受け入れスペース

原則は雨風がしのげる場所としており、指定のスペースでケージに入れるまたはリードの繋ぎとめなどにより飼育することになります。

(例:学校の昇降口、駐輪場や屋根の軒下など)

飼い主としての平常時からの準備

人とペットが安全に避難し、周りの人へ迷惑をかけず、避難施設で共同生活を送るためには日頃からの心構えと備えが必要です。

ペットの社会化やしつけ

- 人や他の動物に慣らしておく

日頃から、ペットをなるべく多くの人や動物に接するようにして、社会性を身につけさせましょう。怖がる場合は積極的に触れ合うというより、平常心でいられることを目標にして、時間をかけて慣らしておきましょう。 - ケージに慣らしておく

日頃から扉を開けた状態で部屋に置き、ペットがくつろいだり眠ったりする「安心できる場所」として慣れておくようにします。ケージの中で過ごす時間が長くなる避難生活でもペットのストレス軽減につながります。 - むやみに吠えないようにしておく

多くの人や動物が集まる避難所では、慣れない環境によるストレスで鳴いたり吠えることもあるでしょう。迷惑にならないよう、日頃からむやみに吠えないようにしておきましょう。また、犬が吠える原因を知り、対策を考えておきましょう。 - 様々な音や物に慣らしておく

いつもと違う音や物に囲まれることは、ペットにとっても大きなストレスです。日頃からいろいろな環境を無理なく体験させておくと、環境の変化によるストレスを軽減させることができます。

ペットの身元表示

突然の災害に驚いて逃げてしまい、ペットが迷子になることがあります。

保護された際に飼い主のもとに戻れるよう、普段から、外から見える迷子札などをつけましょう。

さらに、首輪などが取れてしまったときの確実な身元証明としてマイクロチップ装着などの対策をとりましょう。

(狂犬病予防法により、犬は鑑札及び注射済票の装着が義務づけられています。)

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民安全課

〒962-8601 須賀川市八幡町135

生活安全係 電話番号:0248-88-9128 ファクス番号:0248-73-4160

消防係 電話番号:0248-88-9133 ファクス番号:0248-73-4160

危機管理係 電話番号:0248-88-9185 ファクス番号:0248-73-4160

市民相談室 電話番号:0248-88-9132 ファクス番号:0248-73-4160

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。