子どもの定期予防接種

対象年齢を迎えたら、できるだけ早めに接種を受けましょう

子どもは病気にかかりやすく、かかると重くなることがありますが、予防接種で予防できる病気もあります。

市では、予防接種をお子さんの健やかな成長のために一番必要な時期に受けていただけるよう、お知らせをしています。

定期予防接種の対象年齢になったら、できるだけ早めに接種を受けましょう。

接種概要

実施期間

通年実施しています。

実施場所

市指定医療機関

指定医療機関は、次の添付ファイル「予防接種指定医療機関一覧」をご覧ください。

注:福島県内の指定医療機関であれば接種を受けることができます。かかりつけ医にご相談ください。

福島県外の医療機関での予防接種を希望する場合

里帰り出産等の理由により、福島県外の医療機関での接種を希望する場合は、事前に手続きが必要です。

接種する前に必ず担当課へご相談ください。

接種料金は、当日窓口で全額をお支払いいただき、後日市予防接種契約料金を上限として指定口座に振り込む形となります。

手続き後に、予防接種を受ける病院の変更があった場合には再度手続きが必要となります。

事前の手続きをせず予防接種を受けたものについては、ご請求いただけません。

接種料金

無料

注:定められた対象年齢外に接種した場合は、全額自己負担となります。

接種の際に必要なもの

- 予防接種予診票

- 母子健康手帳(忘れずにお持ちください。母子手帳がない場合は接種できません。)

注:予防接種予診票を紛失した場合は、再交付の手続きが必要です。母子手帳を必ずお持ちのうえ、担当課窓口へお越しください。(原則、郵送はしていません。)

定期予防接種一覧

一覧表のワクチン名をクリックすると各ワクチンの接種スケジュールなどの詳細がご覧になれます。

| ワクチン名 | 対象年齢 | 接種回数 |

|---|---|---|

| ロタリックス(1価):生後6週0日~24週0日まで ロタテック(5価):生後6週0日~32週0日まで 注1:2種類のうちどちらかを接種します。 注2:どちらのワクチンも、1回目の接種は生後14週6日までに行います。 |

ロタリックス(1価):2回 ロタテック(5価):3回 |

|

| 1歳未満 | 3回 | |

| 生後2か月~5歳未満 注:すでにヒブワクチンを接種したことがある方が対象となります。 |

初回:3回 追加:1回 注:1回目の接種開始年齢により、接種回数が異なります。詳しくは、ヒブワクチンのページをご覧ください。 |

|

| 生後2か月~5歳未満 | 初回:3回 追加:1回 注:1回目の接種開始年齢により、接種回数が異なります。詳しくは、小児用肺炎球菌ワクチンのページをご覧ください。 |

|

| 生後2か月~7歳6か月 注:四種混合とヒブを未接種の方に限ります。 |

第1期初回:3回 第2期追加:1回 |

|

| 生後2か月~7歳6か月未満 注:すでに四種混合ワクチンを接種したことがある方が対象となります。 |

第1期初回:3回 第1期追加:1回 |

|

| 1歳未満 | 1回 | |

| 第1期:1歳~2歳未満 第2期:小学校就学前の1年間【令和7年度の対象者:平成31年(2019年)4月2日~令和2年(2020年)4月1日生まれ】 |

第1期:1回 第2期:1回 |

|

| 1歳~3歳未満 | 2回 | |

| 第1期初回・追加:生後6か月~7歳6か月未満 第2期:9歳~13歳未満 特例措置対象者 平成7年(1995年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれ:20歳未満 |

第1期初回:2回 第1期追加:1回 第2期:1回 注:特例措置の方の接種回数など、詳しくは日本脳炎ワクチンのページをご覧ください。 |

|

| 11歳~13歳未満 | 第2期:1回 | |

| 小学校6年生~高校1年生相当の女子【令和7年度の対象者:平成21年(2009年)4月2日~平成26年(2014年)4月1日生まれ】 特例措置対象者(キャッチアップ接種) 平成9年(1997年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれの女性 |

サーバリックス(2価):3回 ガーダシル(4価):3回 シルガード9(9価):14歳までに初回接種を受ける場合2回、15歳以上で初回接種を受ける場合3回 注:3種類のワクチンがあり、それぞれ接種間隔・回数が異なります。詳しくは、子宮頸がん予防ワクチンのページをご覧ください。 |

注:子宮頸がん予防(HPV)ワクチンは、積極的な接種勧奨を再開しました。

年齢の考え方

「未満」とは、誕生日の前日までをいいます。

「~か月半」の考え方

接種間隔などの「~か月半」は、その月が何日で終わるのかによって以下のようになります。

28日で終わる月:14日

29日で終わる月:15日

30日で終わる月:15日

31日で終わる月:16日

一般的な注意事項

接種前の注意点

予防接種は体調の良い時に受けるのが原則です。日ごろから保護者の方はお子さんの体質、体調など健康状態によく気を配ってください。そして気にかかることがあれば、あらかじめかかりつけ医や保健所、市担当課に相談してください。

安全に予防接種を受けられるよう、保護者の方は、以下のことに注意して、当日に予防接種を受けるかどうか判断してください。

- 当日は、朝からお子さんの状態をよく観察し、普段と変わったところがないことを確認するようにしましょう。予防接種を受ける予定であっても、体調が悪いと思ったら、かかりつけ医に相談し、接種するかどうか判断するようにしましょう。

- 受ける予定の予防接種について、予防接種説明書をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。わからないことは、接種を受ける前に接種医に質問しましょう。

- 母子手帳は必ず持っていきましょう。

- 予診票は、接種する医師への大切な情報です。責任をもって記入するようにしましょう。

- 予防接種を受けるお子さんの日ごろの健康状態をよく知っている保護者の方が連れて行きましょう。

注:予防接種の効果や副反応について理解した上で、接種に同意した時に限り、接種が行われます。

接種後の注意点

- 予防接種を受けたあと30分間程度は、医療機関(施設)でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。

- 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。

- 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。

- 接種当日は、はげしい運動は控えましょう。

- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

その他の注意事項

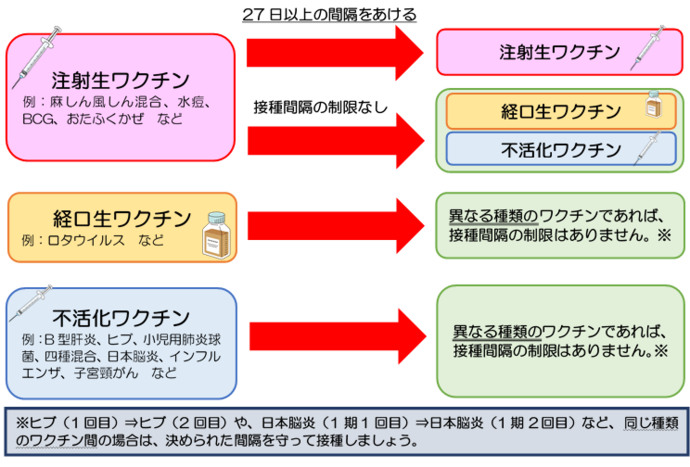

異なるワクチンの接種間隔について

予防接種で使うワクチンには、「生ワクチン」と「不活化ワクチン」があります。

異なる種類のワクチンを接種する場合は、次の3つのルールを守れば、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、接種を受けることができます。

余裕を持ったスケジュールで、計画的に予防接種を受けましょう。

1.注射生ワクチンから次の注射生ワクチンの接種を受けるまでは27日以上の間隔をおくこと。

注射生ワクチンとは、麻しん風しん混合(MR)、水痘、BCG、おたふくかぜ など

2.同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合は、ワクチンごとに決められた間隔を守ること。

ヒブ、小児用肺炎球菌、ロタウイルス、B型肝炎など、それぞれのワクチンの接種を複数回受ける際の間隔が決められています。

3.接種が可能な期間であっても、発熱や接種部位の膨張(はれ)がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けること。

詳しくは、次の添付ファイルのリーフレットもご覧ください。

次の病気にかかった場合は、病気が治ってから間隔をあけて受けましょう。

次の病気にかかった人と接した人も、間隔をあけてから接種を受けましょう。

- 突発性発疹、手足口病、伝染性紅斑、インフルエンザなど:2週間あけて接種する

- 麻しん、風しん、おたふくかぜ、水ぼうそうなど:4週間あけて接種する

予防接種同意書について

お子さんの予防接種の実施については、原則、保護者の同伴を必要としていますが、13歳以上のお子さんが予防接種を受ける場合には、保護者が「予防接種同意書」及び「予診票」に署名することによって、保護者の同伴がなくても接種を受けることができます。

「予防接種同意書」及び「予診票」へ署名する際には、必ず事前に予防接種説明書等をよくお読みになり、予防接種の効果や副反応、健康被害救済制度、その他注意事項などについて十分理解し、納得された上でご署名ください。

また、予防接種について疑問等があれば、あらかじめ、かかりつけ医または担当課にご相談ください。

定期の予防接種の機会を逃した方

白血病などの悪性新生物や再生不良貧血などの血液・免疫疾患など、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種の機会を逃した方に対しては、接種の機会を確保しています。

事前に手続きが必要となりますので、まずは担当課へご相談ください。

骨髄移植手術等により免疫が低下・消失した方への予防接種再接種費用の助成

骨髄移植手術などにより、すでに定期接種によって得ていた免疫が低下・消失したと医師に判断された方に対して、再接種にかかる費用を助成しています。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

予防接種済証の交付について

須賀川市で受けた予防接種については、「予防接種済証」の交付が可能です。

交付を希望される方は、担当課までお問い合わせください。

須賀川市以外で受けた予防接種の履歴は、接種した市町村へご確認ください。

医薬品副作用救済制度について

平成25年3月31日までに、市の助成により「子宮頸がん予防ワクチン」、「ヒブワクチン」、「小児用肺炎球菌ワクチン」のいずれかを接種した後、何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方を対象とした救済制度があります。詳しくは、下記のページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を防ぐために重要なものですが、健康被害が起こることがあります。

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、給付が受けられます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

任意予防接種費用の助成について

市では、おたふくかぜワクチンの予防接種費用を一部助成しています。

なお、このワクチンは任意接種(保護者の判断で接種するかどうか決めるもの)であり、法律上の接種の義務はありません。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

成人・高齢者を対象とした予防接種は下記のページをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康づくり課

〒962-8601 須賀川市八幡町135

予防係 電話番号:0248-88-8122 ファクス番号:0248-94-4562

保健指導係 電話番号:0248-88-8123 ファクス番号:0248-94-4562

地域医療係 電話番号:0248-88-8125 ファクス番号:0248-94-4562

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。